稟議業務のデジタル化は、多くの企業で業務効率化の重要課題となっています。紙やメールでの稟議承認に時間がかかる、書類の保管場所に困る、外出やリモートワークで承認が滞るといった課題を抱えている企業も少なくありません。

稟議システムは、こうした課題を解決し、申請から承認までのプロセスを電子化することで、業務のスピードと透明性を大きく向上させるツールです。しかし、システムの種類は多く、自社に最適なものを選ぶには機能や導入形態、コストなど様々な要素を検討する必要があります。

この記事でわかること

- 稟議システムの基本的な仕組みと従来の稟議プロセスとの違い

- 稟議システム導入による具体的なメリットと注意すべきデメリット

- 自社に適した稟議システムを選ぶための比較ポイント

- クラウド型とオンプレミス型の特徴と選択基準

- 稟議システムを社内に定着させるための導入成功のポイント

本記事では、稟議システムの基礎知識から選び方、導入時の注意点まで、導入を検討している企業の担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。業務効率化とペーパーレス化を実現し、働き方改革を推進するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

稟議システム(ワークフローシステム)の基礎知識

稟議システムとは

稟議システムとは、社内の稟議を電子化し、申請から承認、決裁までの一連の流れを効率化するシステムです。主に「電子稟議システム」「電子承認システム」「ワークフローシステム」とも呼ばれています。

従来、日本企業では紙の稟議書を回覧して上長や決裁者の承認印をもらう独自の文化が根付いていました。しかし、この方法では書類の受け渡しに時間がかかるうえ、承認者が不在の場合は手続きが止まってしまうという課題がありました。

稟議システムを導入すると、パソコンやスマートフォンから稟議書を申請し、オンライン上で承認作業を完結できるようになります。これにより、時間や場所を選ばずに稟議手続きを進められ、意思決定のスピードアップを実現できます。

稟議の対象となる業務は幅広く、備品の購入や設備投資、新入社員の採用、出張申請、契約書の承認など、様々なビジネスシーンで活用されています。

従来の稟議との違い

紙の稟議書を使用する従来の方法と、稟議システムを活用した電子稟議では、業務プロセスに大きな違いがあります。それぞれの特徴を比較表で整理しました。

| 項目 | 従来の紙での稟議 | 稟議システムでの電子稟議 |

|---|---|---|

| 申請書の作成 | 紙の書類に手書きまたは印刷して記入 | パソコンやスマートフォンから入力 |

| 承認プロセス | 承認者に直接手渡しまたは社内便で回覧 | システム上で自動的に承認者へ通知 |

| 承認場所 | オフィスでの押印が必要 | 外出先やテレワーク中でも承認可能 |

| 進捗確認 | 書類がどこにあるか把握しづらい | リアルタイムで承認状況を確認できる |

| 書類の保管 | キャビネットなどに物理的に保管 | データベースに電子保存 |

| 検索性 | 過去の書類を探すのに時間がかかる | キーワードや条件で素早く検索可能 |

| 紛失リスク | 書類の紛失や破損の可能性がある | データで保管するため紛失リスクが低い |

特に大きな違いは承認スピードです。紙の稟議では承認者が出張中や在宅勤務中の場合、承認待ちの時間が発生してしまいます。一方、稟議システムではオンライン経由でいつでも承認処理が行えるため、決裁までの時間を大幅に短縮できます。

また、紙の稟議書は保管スペースを必要とし、過去の書類を探す際にも手間がかかります。稟議システムであれば必要な書類をデータベースから瞬時に検索でき、情報収集の効率化にも繋がります。

稟議システムの主な機能

稟議システムには、申請から承認、保管まで一連のプロセスを効率化するための様々な機能が備わっています。主な機能を以下にまとめました。

| 機能カテゴリ | 機能の内容 | 得られるメリット |

|---|---|---|

| 申請書作成機能 | テンプレートを使った申請書の作成、入力支援、過去データの引用 | 作成時間の短縮、記入漏れの防止 |

| 承認ルート設定 | 申請内容や金額に応じた自動ルート分岐、複雑な承認フローの設定 | 適切な承認者への自動振り分け |

| 承認・決裁機能 | オンライン上での承認・否認処理、コメント付与 | 場所を選ばない承認作業、迅速な意思決定 |

| 通知機能 | 申請時や承認時の自動通知、期限アラート | 対応漏れの防止、承認遅延の解消 |

| 進捗管理機能 | 承認状況のリアルタイム表示、滞留箇所の可視化 | プロセスの透明化、迅速な問題解決 |

| 検索・閲覧機能 | 過去の申請書の検索、決裁済み書類の閲覧 | 必要な情報への素早いアクセス |

| セキュリティ機能 | アクセス権限設定、操作ログの記録、承認履歴の保存 | 情報漏洩の防止、内部統制の強化 |

| 外部連携機能 | 会計システムや人事システムとのデータ連携 | 二重入力の削減、業務全体の効率化 |

ワークフローシステムならば、稟議書の内容によって必要な承認者に順にリレーでき、プロセスが可視化できるためタスクの抜け漏れがありません。

特に重要な機能は承認ルートの自動設定です。たとえば「購入金額が100万円以上の場合は部長承認、100万円未満は課長承認」といった条件を設定しておけば、申請内容に応じて自動的に適切な承認者へ回付されます。これにより、申請者が毎回承認ルートを考える手間が省け、承認者の選定ミスも防げます。

また、システムによってはExcelで作成した既存の申請書フォーマットをそのまま活用できるものもあります。従来のフォーマットを使い続けられるため、システム導入時の現場の抵抗感を軽減し、スムーズな移行が可能になります。

さらに、モバイル対応の稟議システムであれば、スマートフォンやタブレットからも申請・承認が行えます。営業担当者が外出先から経費精算を申請したり、経営層が移動中に重要な稟議を承認したりと、多様な働き方に対応できる点も大きなメリットです。

稟議システム導入のメリット

稟議システムを導入することで、時間や場所を選ばずに稟議を申請・承認できるようになり、業務効率の大幅な向上や内部統制の強化につながります。ここでは、稟議システムを導入することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

申請・承認プロセスの効率化

従来の紙ベースの稟議では、申請書を作成し、印刷して関係者に回覧し、押印を得るという一連の作業に多くの時間を要していました。承認者が出張中や不在の場合、稟議書が承認者のデスクに留まり、決裁が大幅に遅れるケースも珍しくありません。

稟議システムを導入すると、申請から承認、決裁までの一連のプロセスをシステム上で完結できるため、承認待ちの時間を大幅に削減できます。申請者はあらかじめ設定されたテンプレートに沿って稟議書を作成し、システム上で送信するだけで済みます。承認者にはリアルタイムで通知が届き、電子印鑑または承認ボタンでワンクリック承認が可能。

また、承認ルートが自動的に設定されるため、誰に承認を求めるべきかを申請者が判断する手間も不要です。テンプレート機能を活用することで、必要事項の記入漏れや入力ミスも防止でき、差し戻しの発生を最小限に抑えることができます。

さらに、稟議システムの導入により、意思決定スピードも大幅に向上します。システム導入によりリアルタイムに稟議内容を確認し、迅速な決済が可能になります。これによって、ビジネス機会を逃すリスクも軽減されます。

書類管理の負担軽減とセキュリティ向上

紙の稟議書を管理する場合、保管スペースの確保、書類の整理、古い書類の処分など、多くの手間とコストが発生します。また、必要な書類を探し出すのに時間がかかったり、紛失や破損のリスクも常に伴います。

稟議書を電子化してクラウド上に保存すれば紛失のリスクを防げます。クラウド上に保存するため、例え端末を紛失してもログイン情報さえ流出しなければ問題はありません。また、災害時に焼失する恐れもないため、電子化は災害の多い日本では有効な手段と言えるでしょう。

稟議システムでは、過去の稟議書をキーワードや日付、申請者、案件名などで簡単に検索できるため、必要な書類をすぐに見つけ出すことができ、監査対応や過去の決裁内容の確認も容易になります。

さらに、電子化によってセキュリティも向上します。紙の書類は無断コピーや持ち出し、改ざんなどのリスクがありますが、稟議システムではアクセス権限の設定や操作ログの記録により、誰がいつどの書類を閲覧・編集したかを追跡できます。これにより、情報漏洩や不正行為を未然に防ぎ、内部統制の強化にもつながります。

| 項目 | 紙の稟議書 | 稟議システム |

|---|---|---|

| 保管場所 | 物理的なスペースが必要 | クラウドまたはサーバーに保存 |

| 検索性 | ファイルを手作業で探す必要がある | キーワードや条件で即座に検索可能 |

| 紛失・破損リスク | 高い | バックアップにより低い |

| セキュリティ | 持ち出しや改ざんのリスクあり | アクセス権限・操作ログで管理 |

リモートワーク対応とBCP対策

働き方改革やパンデミックの影響により、リモートワークやテレワークを導入する企業が増加しています。しかし、紙ベースの稟議では押印のために出社する必要があり、リモートワークの妨げとなっていました。

稟議システムを導入すれば、インターネット環境があれば場所を問わず申請・承認が可能になり、完全なリモートワークの実現が可能です。外出先や自宅からでもスマートフォンやタブレットを使って承認処理ができるため、承認者の物理的な不在による業務停滞を防ぎます。

また、稟議書の電子化はBCP(事業継続計画)対策としても有効です。地震や火災などの災害が発生した場合、紙の書類は消失してしまうリスクがありますが、クラウド型の稟議システムであればデータは安全に保管され、災害時でも業務を継続できます。

感染症の流行や交通機関の麻痺などで出社が困難な状況でも、稟議業務を滞りなく進められることは、企業の事業継続性を高める重要な要素となります。多様な働き方に対応できる環境を整えることで、優秀な人材の確保や従業員満足度の向上にもつながります。

進捗状況のリアルタイム把握

紙ベースの稟議では、申請した稟議書が今どこにあり、誰の承認待ちなのかを把握することが困難でした。申請者は承認者に直接確認する必要があり、その都度コミュニケーションコストが発生していました。

稟議システムでは、申請した稟議の進捗状況をリアルタイムで確認できます。どの段階で承認が止まっているのか、誰が承認待ちなのかが一目で分かるため、必要に応じて承認者に催促したり、代理承認者を設定したりすることが可能です。

また、承認期限を設定して通知を送る機能や、一定期間承認されない場合に自動的にエスカレーションする機能を持つシステムもあります。これにより、承認の遅延を防ぎ、決裁までの時間を短縮できます。

さらに、システムによってはチャット機能やコメント機能が搭載されており、承認者が申請内容について不明点がある場合、差し戻しせずに申請者に直接質問できます。これにより、差し戻しと再申請の手間を省き、よりスムーズなコミュニケーションが実現します。

進捗の可視化は、管理者にとっても有用です。稟議の滞留状況や承認にかかる平均時間などをダッシュボードで確認できるため、業務のボトルネックを発見し、プロセス改善に活かすことができます。

稟議システム導入のデメリットと対策

稟議システムを導入することで多くのメリットが得られますが、一方で押さえておくべきデメリットも存在します。ただし、これらのデメリットは対処可能な範囲であり、基本的には電子化によるメリットのほうが大きいと言えます。導入を成功させるためには、事前にデメリットを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

導入・運用コストの検討

稟議システムの導入には、初期費用や月額費用などのコストが発生します。システムには大きく分けてオンプレミス型とクラウド型の2種類があり、それぞれコスト構造が異なります。

| 導入形態 | 初期コスト | 運用コスト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| オンプレミス型 | 高額(設備・ソフトウェア投資) | 保守管理費用が必要 | 自社でサーバーや設備を保有・管理 |

| クラウド型 | 比較的低額または不要 | 月額料金(ユーザー数に応じて変動) | インターネット経由で利用、初期投資が少ない |

クラウド型の場合、月額料金には1ユーザーあたり数百円前後の費用やライセンス費用、サポート費用が含まれます。毎月のコスト負担は発生しますが、紙媒体では実現できない業務効率化が見込めるため、必要経費として考えましょう。

コスト面での対策としては、まず無料トライアルを活用して実際の使用感を確認することが有効です。製品によっては無料トライアル期間が設けられているため、自社の業務に適しているか、予算に合っているかを事前に検証できます。また、費用対効果を具体的に試算し、紙書類の印刷コスト、保管コスト、作業工数の削減効果を数値化することで、投資の妥当性を判断しやすくなります。

社内への定着化の課題

システム導入時によく発生する問題のひとつに、社内への定着までに時間がかかる点があります。電子化した書類の扱いやシステム操作は従来のやり方とまったく異なるため、移行の際は従業員が抵抗感を抱いたり、混乱したりすることも珍しくありません。

特にITツールに不慣れな従業員にとっては、新しいシステムの操作方法を習得することが負担となる場合があります。自社に適したシステムでも、サポートなしで強引に進めると上手く浸透せず、中途半端な結果に終わる可能性もあります。

定着化を成功させるための対策としては、導入前から従業員への周知活動を徹底することが不可欠です。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- システム導入のメリットや目的を明確に伝える説明会の開催

- 使い方のマニュアル作成と配布

- 従業員向けの操作研修やトレーニングの実施

- 導入初期の問い合わせ対応窓口の設置

- 段階的な導入によるスモールスタート

また、実際の業務にどう落とし込むかまで考えておく必要があります。システムを導入したら終わりではなく、運用ルールの明確化や定期的なフォローアップを行い、従業員全員が活用できる環境を整えることが重要です。

既存書類の電子化作業

紙媒体からシステムへの移行段階では、既存の紙書類などを電子化する作業が発生します。これまで蓄積されてきた稟議書や申請書類を整理し、システムに取り込む作業には一定の労力と時間が必要です。

電子化作業には以下のようなプロセスが含まれます。

- 既存書類の仕分け(処分する書類・電子化する書類・原本保管が必要な書類の分類)

- スキャナ保存や手入力による取り込み作業

- 電子化した書類の整理と分類

- 法的な保管義務がある書類の確認と対応

特にExcelで書類を作成してきた場合、異なるツールであるワークフローシステムへ反映するのには時間がかかります。一時的ではあるものの、電子化する労力と時間がかかる点は織り込んでおきましょう。

既存書類の電子化作業を効率的に進めるための対策としては、段階的な移行計画を立てることが推奨されます。すべての書類を一気に電子化しようとすると現場が混乱するため、まずは頻繁に使用する申請書類から優先的に電子化し、徐々に範囲を広げていく方法が効果的です。

また、Excelで作成した既存の申請書フォーマットをそのままシステムに取り込める製品を選ぶことで、移行作業の負担を大幅に軽減できます。既存のExcelフォーマットを活用できるシステムであれば、新たにフォームを作り直す手間が省け、従業員も慣れ親しんだ書式で作業を続けられるため、スムーズな移行が可能になります。

稟議システムの選び方

稟議システムは製品ごとに機能や特徴が異なるため、自社に最適なシステムを選ぶことが重要です。導入前に自社の課題を明確化し、必要な機能や運用方法を整理することで、導入後の効果を最大化できます。ここでは、稟議システムを選ぶ際の重要なポイントを解説します。

自社の業務に適した機能の確認

稟議システムを選ぶ際は、まず自社が抱える課題を明確にし、それを解決できる機能が備わっているかを確認しましょう。

例えば、紙による稟議がテレワーク移行の障害になっている場合は、クラウド対応でいつでもどこでもアクセスできるシステムが適しています。また、稟議書の記載ミスや承認漏れが課題であれば、入力チェック機能やリマインド機能を持つシステムを選ぶとよいでしょう。

稟議システムには主に以下のような機能があります。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 申請フォーム作成機能 | テンプレートや設計機能を使って稟議書の申請フォームを作成できる |

| 承認フロー設定機能 | 申請内容に応じて承認ルートを柔軟に設定できる |

| 承認・決裁機能 | システム上で承認・否認の処理が可能 |

| 通知・リマインド機能 | 申請や承認依頼、承認期限を自動通知し対応漏れを防止 |

| 進捗管理機能 | 承認プロセスの進捗状況をリアルタイムで確認できる |

| 検索・閲覧機能 | 過去の申請書を検索して閲覧できる |

| 権限設定機能 | ユーザーごとにアクセス権限や編集権限を設定できる |

| 外部システム連携機能 | 会計システムや人事システムなどと連携できる |

自社の業務内容や組織構造を考慮し、必要な機能が揃っているシステムを選定することが重要です。

使いやすさと操作性

システムの使いやすさは、定着率に直結する重要な要素です。どれほど高機能なシステムでも、操作が複雑で従業員が使いこなせなければ、業務効率化の効果は得られません。

中小企業など、フローに関わる人数が数十人程度の企業であれば、シンプルな機能でわかりやすいシステムがおすすめです。直感的に操作できるインターフェースや、説明が少なくても使える設計になっているかを確認しましょう。

また、以下のポイントも確認することで、使いやすさを判断できます。

- スマートフォンやタブレットからも操作しやすいか

- 申請フォームの作成や承認ルートの設定が簡単にできるか

- 既存のExcelファイルをそのまま活用できるか

- マニュアルやヘルプ機能が充実しているか

- 無料トライアル期間があり、導入前に操作性を確認できるか

導入前に実際に操作してみることで、自社の従業員にとって使いやすいシステムかどうかを見極めることができます。

導入形態の選択(クラウド型・オンプレミス型)

稟議システムには大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの導入形態があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択しましょう。

| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(初期費用がかからない場合が多い) | 高い(サーバーやソフトウェアの購入が必要) |

| 運用コスト | 月額料金が発生 | 保守管理費用が継続的に必要 |

| 導入スピード | 短期間で導入可能 | 構築に時間がかかる |

| 場所の制約 | インターネット環境があればどこでもアクセス可能 | 社内ネットワークからのアクセスが基本 |

| カスタマイズ性 | 限定的な場合が多い | 自社仕様に柔軟にカスタマイズ可能 |

| セキュリティ | ベンダーのセキュリティ対策に依存 | 自社で管理・強化できる |

| システム更新 | 自動的に最新版に更新される | 自社で更新作業が必要 |

テレワークの推進やリモートワークへの対応を重視する場合は、外部サーバーを利用するクラウド型のほうが課題解決に適しています。一方、既存の社内システムとの密接な連携が必要な場合や、厳格なセキュリティポリシーを持つ企業では、オンプレミス型の選択も検討する価値があります。

近年はクラウド型が主流となっており、場所を問わずに承認できる環境が求められています。初期投資を抑えたい企業や、迅速に導入を進めたい企業にとっては、クラウド型が適した選択肢となるでしょう。

サポート体制と拡張性

システム導入後の運用を円滑に進めるためには、ベンダーのサポート体制が充実しているかを確認することが重要です。

特に以下のような点をチェックしましょう。

- 導入時の初期設定や運用開始までのサポートがあるか

- 問い合わせ対応の窓口(電話、メール、チャットなど)が充実しているか

- トラブル発生時の対応スピードや対応時間帯

- 定期的なシステムアップデートやメンテナンスが行われるか

- 操作方法の研修やマニュアル、オンラインヘルプが提供されるか

また、将来的な事業拡大や業務内容の変化に対応できる拡張性も重要なポイントです。従業員数の増加や組織変更、新たな申請フォームの追加など、柔軟にシステムを拡張できるかを確認しましょう。

従業員数が1,000人を超えるような大企業の場合は、稟議や決裁にも対応できるカスタマイズ性の高いシステムが適しています。組織構成が複雑になるほど、承認ルールも多様化するため、柔軟に対応できるシステムを選ぶことで、長期的な運用が可能になります。

さらに、既存の会計システムや人事システムなどとの連携機能があるかも確認しておくとよいでしょう。他のシステムとスムーズにデータ連携できることで、二重入力の手間を削減し、業務全体の効率化を実現できます。

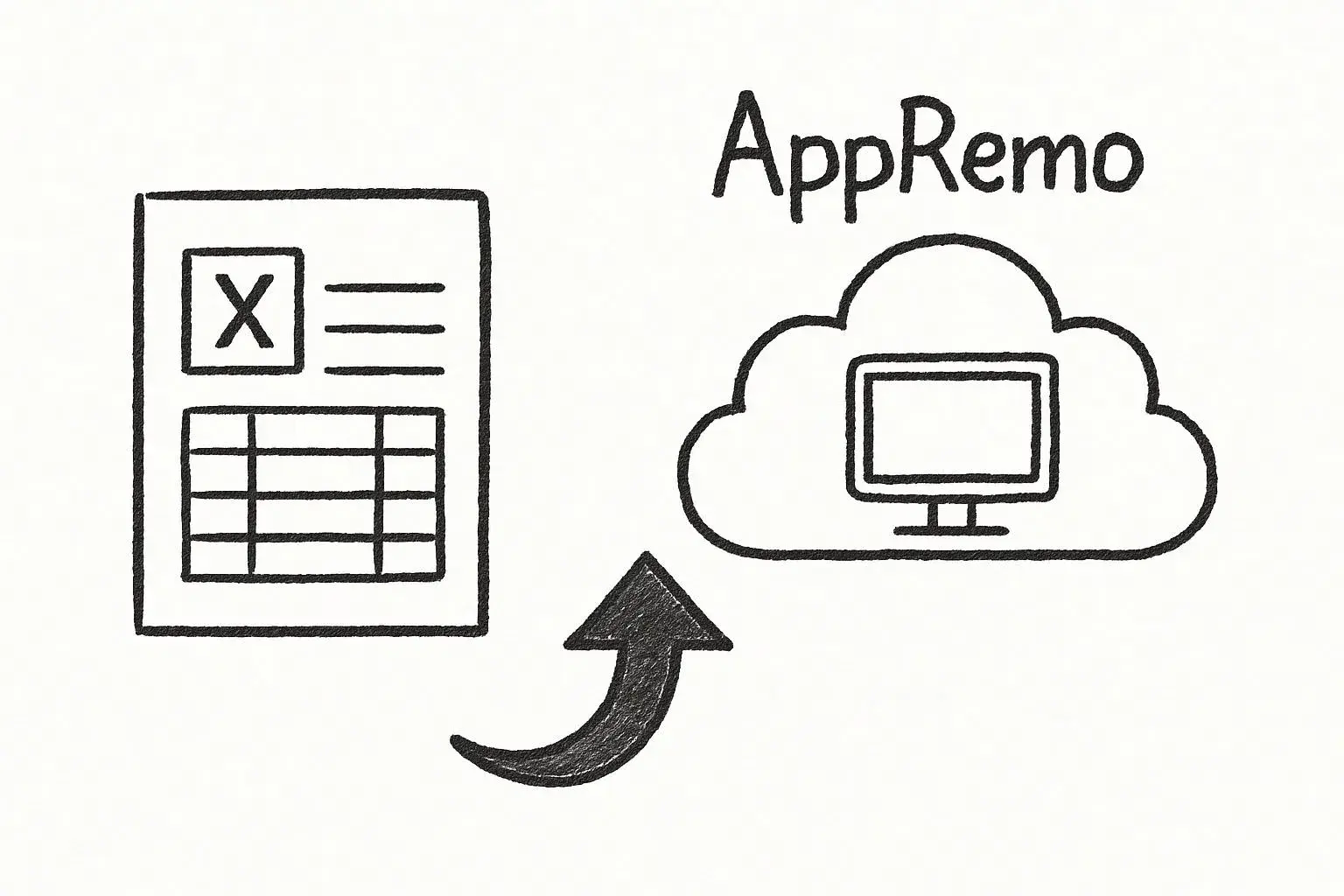

おすすめの稟議システム「AppRemo」

稟議システムを選ぶ際には、現場への定着のしやすさや既存業務からの移行コストを考慮することが重要です。ここでは、既存のExcel申請書をそのまま活用できる稟議システム「AppRemo(アップリモ)」について、その特長や具体的な活用方法を詳しくご紹介します。

AppRemoの特長

AppRemo(アップリモ)は、株式会社システムエグゼが提供するワークフローシステムで、Excelで作成した申請書をブラウザからアップロードしてそのまま利用できる点が最大の特長です。従来のWebフォーム型の稟議システムとは異なり、使い慣れたExcelを活用することで、申請者は従来のやり方をほとんど変えずにシステムへ移行できます。

AppRemoには、稟議業務を効率化するための多彩な機能が搭載されています。主な特長を以下の表にまとめました。

| 特長 | 詳細 |

|---|---|

| Excel申請書の活用 | 既存のExcelフォームをそのまま使用できるため、新たなフォーム作成の手間とコストが不要 |

| 簡単な操作性 | Excelファイルをアップロードするだけで申請が完了し、ITの専門知識が不要 |

| チャット機能 | 申請内容の確認や差し戻しをシステム上のコメントで完結でき、コミュニケーションが円滑化 |

| マルチデバイス対応 | パソコン、スマートフォン、タブレットから利用可能で、外出先やリモートワーク中でも承認処理ができる |

| データベース化 | Excel申請書のデータが自動でデータベースに格納され、検索やCSV出力が可能 |

| 柔軟な承認ルート設定 | 申請内容に応じて自動で承認ルートが設定され、申請者の負担を軽減 |

| 進捗状況の可視化 | 承認フローの進捗をリアルタイムで確認でき、滞留時には催促メールを送信可能 |

AppRemoは、申請書や関連する決裁情報がすべてデータで保存されるため、書類の紙保管や紛失リスクがなくなり、情報漏洩や改ざん防止の観点でも安心です。また、クラウド型(SaaS)とパッケージ型の両方に対応しており、企業の規模や運用方針に合わせて導入形態を選択できます。

Excelをそのまま活用できる利便性

AppRemoの最大のメリットは、既存のExcel申請書をそのまま活用できる点にあります。多くの日本企業では、長年Excelで稟議書を作成・管理してきた経緯があり、社内にはExcelの操作に慣れた従業員が多く存在します。

AppRemoでは、今お使いの申請書がExcelで作成されていた場合、初期導入の手間もコストも時間も大幅に削減できます。新しいWebフォームを一から作成する必要がないため、システム導入時の負担が軽減され、迅速なデジタル化を図ることができます。

Excelをそのまま活用できることで得られる具体的なメリットは以下の通りです。

- 従業員の抵抗感を軽減:使い慣れたExcelで申請できるため、新しいシステムに対する心理的な抵抗が少なく、スムーズに定着します。

- 既存資産の有効活用:これまで蓄積してきた申請書のフォーマットやノウハウをそのまま活かせます。

- 柔軟なフォーム設計:Excel標準機能(数式、入力規則、プルダウンなど)を活用して、入力しやすい申請書を自由に作成できます。

- オフライン入力対応:申請書のExcelファイルをダウンロードして入力できるため、入力項目が多い場合でもネットワーク接続を気にせずじっくり対応できます。

- 属人化の防止:システム導入後も細かな修正や書式の追加が発生する際、AppRemoはExcelを登録するだけなので誰でも簡単に設定が可能です。これにより、特定の担当者に依存しない運用が実現します。

AppRemoはExcel申請書に記載されたデータを自動でシステム内のデータベースに格納するため、必要に応じてCSV出力して活用でき、担当者は単純業務から解放されてコア業務に集中できます。承認後の後続業務も効率化され、経費精算や人事考課など承認された情報を別システムへ入力する際の手間を大幅に削減できます。

AppRemoによる稟議の流れ

AppRemoを導入した場合、稟議の申請から承認までの流れは以下のようになります。具体的なステップを順を追ってご説明します。

申請書の作成とアップロード

申請画面から、Excelの申請フォームをダウンロードし、申請内容を入力して保存した後、保存したExcelの申請フォームを申請画面にアップロードして申請します。既存のExcel申請書を使用するため、従来の運用を変える必要がなく、誰でも迷わず利用できます。

また、新規申請時には過去の申請書の複写や別の申請書へのデータ引用ができるため、繰り返しの申請業務を効率化できます。申請に関する補足資料も添付でき、形式を問わず1申請あたり30MB~100MBまで添付可能です(プランにより異なります)。

承認ルートの自動設定と通知

申請内容に応じてあらかじめ設定した承認ルートが自動で設定されるため、申請者が迷う心配がありません。申請された稟議書は、システム上ですぐに承認担当者に通知され、申請内容も確認できます。

承認の進捗が見えるのはもちろん、滞っている承認者に対して催促メールを送れるため、承認スピードが格段にアップします。申請者側も承認フローの進捗状況をリアルタイムで確認でき、手続きが滞った際には担当者に問い合わせることができます。

承認処理とコミュニケーション

承認者は画面で1クリック承認ができ、申請に対する疑問点はチャット機能でスピーディーに確認できます。AppRemoには「Cha-Chat(チャチャット)」と呼ばれるチャット機能が備わっており、申請者と承認者が承認内容を確認しながらリアルタイムでコミュニケーションを取れます。

この機能により、申請内容に関する疑問点や不明点をその場で解消でき、差し戻しのリスクや手間を減らして決裁業務を迅速化できます。やり取りした内容もデータとして保存されるため、承認者間でも情報共有が可能です。インターネット環境があればいつでも、どこでも確認でき、クラウド対応のため外出先からでもオンライン経由で簡単に承認処理が可能です。

承認後のデータ活用

承認が完了した申請データはデータベースに蓄積され、申請内の項目による検索はもちろん、CSVファイルでの抽出も可能なため、他システムへの連携も対応できます。また、申請書内のデータは必要に応じてリスト出力が可能で、監査対応の資料として申請書と承認履歴をセットで一括出力・印刷もできます。

AppRemoは、API(アプリケーションプログラミングインターフェース)を使用して外部システムとデータの共有や連携が可能です。すでにお使いのシステムとAPI連携することで、データの複製を最小限に抑えながら、データの一貫性を確保することができます。組織やユーザー情報なども外部システムと連携できるため、マスタの登録や更新の重複作業が不要になります。

さらに、ウイングアーク1st株式会社が提供する文書管理システム「invoiceAgent文書管理」と連携することで、AppRemoで申請承認された情報や添付の文書を自動で保存できます。「誰が」「いつ」「なにを」「どのような経路で」申請承認したのかという情報と文書が紐づいて保存されるため、管理業務が効率化され、電子帳簿保存法に対応した文書管理も可能になります。

このように、AppRemoは申請から承認、承認後のデータ活用まで、稟議業務の全プロセスを一貫してサポートし、企業の業務効率化とDX推進を強力に支援します。

稟議システム導入の成功ポイント

稟議システムの導入を成功させるためには、単にシステムを選定するだけでなく、導入プロセス全体を計画的に進め、社内への浸透を図ることが重要です。ここでは、稟議システム導入を成功に導く3つのポイントを具体的に解説します。

段階的な導入計画の立案

稟議システムを全社に一斉導入すると、現場の混乱を招き、業務に支障をきたすリスクがあります。まずは特定の部署やチームから試験的に導入を開始し、運用状況を確認しながら段階的に拡大していく方法が効果的です。

段階的導入では、最初に稟議書の種類を絞り込むことも有効です。例えば、申請頻度の高い経費精算や備品購入申請など、比較的シンプルな稟議書から電子化を始めることで、従業員がシステムに慣れやすくなります。パイロット導入の期間中に発見された問題点や改善要望を反映させることで、全社展開時のトラブルを最小限に抑えられます。

| 導入フェーズ | 対象範囲 | 主な実施内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|---|

| 第1フェーズ | 特定部署(1〜2部署) | 基本的な稟議書の電子化、操作性の検証、問題点の洗い出し | 1〜2ヶ月 |

| 第2フェーズ | 関連部署への拡大 | フィードバックを反映した改善、承認ルートの最適化 | 2〜3ヶ月 |

| 第3フェーズ | 全社展開 | すべての稟議書の電子化、既存システムとの連携 | 3〜6ヶ月 |

また、導入スケジュールを立てる際には、業務の繁忙期を避けることも重要です。決算期や年度末などの繁忙期に新システムを導入すると、従業員の負担が増大し、定着が遅れる原因となります。比較的余裕のある時期を選んで導入を進めることで、従業員が新しいシステムに慣れるための時間を確保できます。

社内への周知と研修の実施

新しいシステムを導入しても、従業員がその使い方を理解していなければ、効果を発揮できません。導入前から十分な周知活動を行い、全従業員が稟議システムの目的とメリットを理解できるようにすることが成功の鍵となります。

周知活動では、稟議システム導入によって実現される具体的なメリットを伝えることが重要です。「申請・承認がどこからでも可能になる」「承認待ちの時間が短縮される」「書類の検索が容易になる」など、従業員にとっての利点を明確に示すことで、システム導入への理解と協力を得やすくなります。

研修については、利用者の役割に応じて適切な内容を準備する必要があります。申請者向けには申請書の作成方法や提出手順を、承認者向けには承認作業の流れや差し戻し方法を、システム管理者向けには承認ルートの設定方法やユーザー管理の方法を、それぞれ丁寧に説明します。

| 研修対象 | 研修内容 | 実施形式 |

|---|---|---|

| 申請者(全従業員) | ログイン方法、申請書の作成・提出、進捗確認、過去の申請書の閲覧 | 集合研修、操作マニュアル、動画マニュアル |

| 承認者(管理職) | 承認・否認の処理、差し戻し方法、コメント機能の活用、モバイル端末での承認 | 集合研修、個別サポート |

| システム管理者 | 承認ルートの設定、ユーザー管理、権限設定、トラブル対応 | ベンダーによる技術研修、操作マニュアル |

研修は一度実施して終わりではなく、導入後も定期的にフォローアップ研修を行うことが望ましいです。特にITに不慣れな従業員に対しては、個別のサポート体制を整えることで、取り残される人を出さないようにします。また、操作マニュアルやFAQを社内のイントラネットに掲載し、いつでも参照できる環境を整えることも効果的です。

運用ルールの明確化

稟議システムを効果的に運用するためには、申請から承認、決裁までのルールを明確にし、全従業員に共有する必要があります。運用ルールが曖昧なままでは、システムを導入しても従来の課題が解消されず、かえって混乱を招く可能性があります。

運用ルールで定めるべき主な項目には、以下のようなものがあります。

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 承認ルートの設定基準 | 申請内容や金額に応じた承認者の選定基準、承認順序の決定ルール |

| 承認期限 | 承認者が申請を受けてから承認・否認の判断を行うまでの期限設定 |

| 差し戻し基準 | どのような場合に差し戻しを行うか、差し戻し時のコメント記載ルール |

| 緊急時の対応 | 承認者不在時の代理承認者の設定、緊急案件の取り扱い方法 |

| 申請書の保管期間 | 決裁済み申請書のシステム内保管期間、削除の可否 |

特に承認期限の設定は重要です。システムを導入しても、承認者が長期間放置してしまえば、決裁のスピードは向上しません。申請を受けてから24時間以内、あるいは2営業日以内など、具体的な期限を設定し、期限を超えた場合は自動的にリマインド通知が送られる仕組みを活用することで、承認作業の停滞を防げます。

また、承認者が出張や休暇で不在の場合の代理承認ルールも明確にしておく必要があります。代理承認者を事前に登録しておくことで、承認者不在による業務の停滞を回避できます。緊急性の高い案件については、特別な承認ルートを設定するなど、柔軟な運用ルールを整備することも効果的です。

運用ルールは、一度決めたら終わりではなく、実際の運用状況を見ながら定期的に見直すことが大切です。システム導入後の利用状況を分析し、承認に時間がかかっている箇所や、従業員から寄せられた改善要望を反映させることで、より効率的な運用が実現できます。PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を図ることが、稟議システム導入を成功に導く最大のポイントです。

よくある質問(FAQ)

稟議システムの導入にはどのくらいの費用がかかりますか?

稟議システムの導入費用は、クラウド型とオンプレミス型で大きく異なります。クラウド型の場合、初期費用が数万円から数十万円程度で、月額料金はユーザー数に応じて1ユーザーあたり300円から1,000円程度が一般的です。オンプレミス型では初期投資として数百万円かかる場合もありますが、長期的な運用コストを抑えられる可能性があります。自社の規模や予算に合わせて最適な形態を選択することが重要です。

稟議システムは紙の稟議書と併用できますか?

多くの企業では、段階的な移行として紙の稟議書とシステムを併用する期間を設けています。ただし、併用期間が長引くと運用が複雑になり、かえって業務効率が低下する可能性があります。移行計画を明確にし、一定期間内に完全電子化を目指すことをおすすめします。システムに慣れるまでの移行期間として3ヶ月から6ヶ月程度を設定する企業が多く見られます。

スマートフォンやタブレットからでも承認作業はできますか?

現在の稟議システムのほとんどは、スマートフォンやタブレットからの承認作業に対応しています。モバイル対応により、外出先や移動中でも申請内容の確認や承認が可能になり、決裁スピードが大幅に向上します。ただし、システムによって操作性やセキュリティレベルが異なるため、導入前にモバイル機能の使いやすさを確認することが大切です。

既存の基幹システムやグループウェアと連携できますか?

多くの稟議システムは、既存の基幹システムやグループウェアとの連携機能を提供しています。API連携により、会計システムや人事システムとのデータ連携が可能になり、二重入力の手間を削減できます。連携の可否や方法はシステムによって異なるため、導入検討時に既存システムとの互換性を必ず確認しましょう。

稟議システムのセキュリティは安全ですか?

稟議書には機密性の高い情報が含まれるため、セキュリティ対策は稟議システム選定の重要なポイントです。信頼できるシステムでは、通信の暗号化、アクセス権限の細かな設定、操作ログの記録、定期的なバックアップなどの対策が実施されています。特にクラウド型を選ぶ場合は、データセンターの所在地や第三者認証の取得状況を確認することが重要です。

導入後、社員が使いこなせるか不安です

システムの定着化には、適切な研修と継続的なサポートが不可欠です。直感的に操作できるシステムを選ぶことで、研修コストや学習時間を大幅に削減できます。AppRemoのようにExcelの申請書をそのまま活用できるシステムなら、従来の申請書に慣れている社員も抵抗なく利用を開始できます。また、導入時のサポート体制が充実しているベンダーを選ぶことで、スムーズな定着化が期待できます。

小規模企業でも稟議システムは必要ですか?

小規模企業こそ稟議システムの導入効果を実感しやすい場合があります。少人数の組織では、経営者や管理職が外出していると決裁が滞るケースが多く見られます。稟議システムを導入することで、場所や時間に縛られず承認作業ができるようになり、業務スピードが向上します。クラウド型であれば低コストで導入できるため、小規模企業でも十分に費用対効果が見込めます。

無料トライアルで確認すべきポイントは何ですか?

無料トライアル期間では、実際の業務フローを想定した動作確認を行いましょう。確認すべき主なポイントは、申請フォームの作成のしやすさ、承認ルートの設定柔軟性、モバイルでの操作性、既存システムとの連携可能性、検索機能の使いやすさなどです。複数の部署や役職の社員に試用してもらい、多角的な視点で評価することが重要です。

まとめ

稟議システムは、申請・承認プロセスのデジタル化により業務効率を大幅に向上させるツールです。紙ベースの稟議では発生していた物理的な書類の受け渡しや保管の手間が削減され、リアルタイムでの進捗把握が可能になります。また、リモートワーク環境への対応やBCP対策としても有効であり、現代のビジネス環境に不可欠なシステムといえるでしょう。

導入にあたっては、初期コストや社内への定着化といった課題も存在しますが、段階的な導入計画と適切な研修体制を整えることで、これらの課題は解決可能です。自社の業務フローに適した機能を持ち、使いやすさとサポート体制が充実したシステムを選ぶことが成功の鍵となります。

数ある稟議システムの中でも、AppRemoは既存のExcel申請書をそのまま活用できる利便性が特長です。新たな申請フォームの作成や社員への操作教育の負担を最小限に抑えられるため、スムーズな導入と定着化が期待できます。クラウド型のため初期投資も抑えられ、小規模企業から大企業まで幅広く対応可能です。

稟議システムの導入を検討されている方は、まず自社の課題と目的を明確にし、それに適したシステムの機能や特性を比較検討することから始めましょう。AppRemoについてさらに詳しく知りたい方は、AppRemo製品ガイドをダウンロードして、具体的な機能や導入事例をご確認ください。適切な稟議システムの導入により、貴社の業務効率化と生産性向上を実現していただければ幸いです。

- TOPIC:

- 稟議 システム

- 関連キーワード:

- 稟議 システム